C’est l’une des dernières images des Tontons flingueurs, l’une des plus mémorables et sans doute la plus émouvante si l’on songe que tous les acteurs présents ont quitté ce monde depuis plusieurs années déjà. Flingués par la camarde.

Lino Ventura est mort en 1987. Il avait 68 ans.

Francis Blanche est mort en 1974. Il avait 52 ans.

Robert Dalban est mort en 1987. Il avait 83 ans.

Bernard Blier est mort en 1989. Il avait 73 ans.

Jean Lefebvre est mort en 2004. Il avait 84 ans. Dernier survivant de cette belle brochette de comédiens comme on n’en fait plus, Jean Lefebvre disait dans une interview : « Plus je vieillis, plus je m’approche de Dieu. » Agenouillé dans cette église pour les besoins du tournage, il avait sûrement en tête d’autres sujets de méditation… On espère que tous les cinq, là-haut, continuent de se marrer (et qu’ils pardonneront ce titre impertinent).Ajoutons pour la petite histoire que cette dernière séquence a été tournée le 9 mai 1963 en l’église Saint-Germain-de-Charonne, sur la place Saint-Blaise dans le 20e arrondissement de Paris. A l’origine, le réalisateur Georges Lautner avait prévu une scène finale époustouflante, avec des centaines de roses. Mais en raison d’un problème de livraison, il reçut à peine de quoi remplir un vase à l’église ! Le film Un Drôle de paroissien, de Jean-Paul Mocky, a été tourné dans la même église.

Archives par auteur

Les Tontons flingués

Catégories Reflets

La cuisine des Tontons

Catégories Reflets

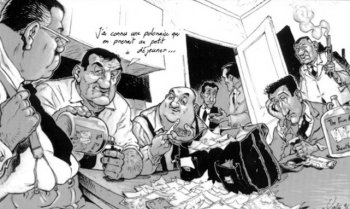

Pour notre plus grand plaisir, Les Tontons flingueurs ont une fois de plus crevé le petit écran l’autre soir. Avec les années, leur pouvoir euphorisant ne s’est en rien émoussé. Il semble même s’intensifier à chaque rediffusion. Les critiques de l’époque qui l’avaient dédaigné ou ignoré ne se doutaient pas qu’il figurerait un jour au Panthéon du cinéma français (affirmation qui n’engage que moi mais que nous sommes sûrement des millions à partager). Ce n’est peut-être pas un grand film au sens où l’entendent intellectuels de choc, spécialistes du septième art et autres rats de cinémathèque mais c’est devenu un film culte dont le succès public ne se dément pas. Un film d’atmosphère, de tronches inoubliables. Un feu d’artifice de répliques. Un crépitement de séquences hilarantes. Un monument.

Comment ne pas mentionner à ce propos la fameuse scène de la cuisine ? De prime abord, on serait tenté de penser qu’elle contient une part d’improvisation tant le jeu des acteurs paraît naturel. Lautner aurait-il un peu laissé la bride sur le cou à ses forts en gueule pour ne garder que le meilleur de leur prestation au montage ? Interrogé à ce sujet, il a toujours assuré le contraire. À la virgule près, ces professionnels pur jus ont respecté le texte d’Audiard sans y ajouter une réplique de leur cru. C’est au millimètre qu’ils se sont conformés aux indications du réalisateur. La scène a été tournée en trois jours dans la petite cuisine d’un pavillon de banlieue où rien n’avait été laissé au hasard.

Pour mieux s’imprégner – ou mieux s’imbiber – de leur rôle, on pourrait aussi supposer que les acteurs avaient forcé sur la dive bouteille. Là encore, erreur. Pendant ces trois jours, ils sont restés sobres tout en continuant, hors caméra, à jouer les pochtrons. De la conscience professionnelle, on vous dit. En tout cas, le tournage n’a pas dû être triste. Dommage qu’il n’existe aucun making off dont les générations actuelles et futures de délecteraient. Le seul à avoir réellement picolé fut le regretté Jean Lefèvre mais pour la bonne cause. Afin de provoquer les vraies larmes qui perlent à ses paupières, par souci de réalisme donc, on lui avait servi un cocktail explosif. On comprend mieux dès lors pourquoi dans cette scène mémorable il touche au grandiose.

Le charme coloré de Van Dongen

Catégories Galerie

« Le secret de mon succès, disait-il, peindre les femmes plus minces et leurs bijoux plus gros. » Tout l’art de Van Dongen ne tient pas, heureusement, dans cette boutade du portraitiste du Tout-Paris. Qualifié de “peintre des névroses élégantes », Kees Van Dongen est né en 1877 dans la banlieue de Rotterdam. En 1892, il entre à l’Académie royale des Beaux-Arts de sa ville natale. Fréquentant le Quartier Rouge, sur le port, il dessine des scènes avec des marins et des prostituées. Le jeune artiste s’installe à Paris en 1899. Il commence à y exposer des toiles dans la manière impressionniste, puis autour de 1905, les couleurs de ses toiles se font plus criantes et saturées, et les formes se simplifient. Le peintre expose au Salon d’Automne de 1905 avec Henri Matisse et les artistes que la critique surnomme « les Fauves ».

L’année suivante il s’installe au Bateau-Lavoir à Montmartre, avec son ami Picasso, et gagne sa vie en vendant des dessins satiriques à La Revue blanche, et en organisant des bals costumés à Montparnasse. Dans ses toiles, il développe le thème des prostituées et du cirque. En 1908, Van Dongen expose avec les peintres expressionnistes allemands du Brücke, mais reste attaché au fauvisme. Rapidement, le marchand d’art Daniel-Henry Kahnweiler signe un contrat avec le peintre, ce qui lui permet d’obtenir un large succès auprès de la bourgeoisie. Après la guerre, l’archétype de la figure féminine à larges yeux et lèvres éclatantes fait le succès de Van Dongen.

En 1929 il obtient la nationalité française, et deux de ses œuvres sont admises au musée du Luxembourg. Il produit non seulement des portraits de femmes de la haute société (Madame Jenny Bernard, 1923), mais également des lithographies et des dessins illustrant la vie de Paris (Le Mauvais Shimmy, 1921). Van Dongen devient un peintre à la mode et sa fortune est considérable. Il achète une somptueuse villa à Cannes qu’il baptise avec une ironie grinçante « le Bateau-Lavoir ». Kees van Dongen meurt en 1968 à Monte Carlo, à l’âge de quatre-vingt-onze ans.

Ses œuvres majeures

Ses œuvres majeures

• La Danseuse rouge (1907, Saint-Pétersbourg, musée de l’Ermitage)

• Printemps (1908, Saint-Pétersbourg, musée de l’Ermitage)

• Portrait de Guus Preitinger, femme de l’artiste (1911, Amsterdam, Van Gogh Museum)

• Le Châle espagnol (1913, coll. part.)

• La Vasque fleurie (1915-1917, Paris, musée d’Art moderne de la Ville de Paris)

• Femme sur un sofa (1930, Montréal, musée des Beaux-Arts)

Back Catalog

Catégories Galerie

Une pochette de disque collector, signée Storm Thorgerson. Pour cette anthologie des Pink Floyd, le photographe et designer anglais a projeté sur le dos des modèles les couvertures des précédents albums du célèbre groupe de rock progressif. Une composition érotico-surréaliste tout à fait dans la note des musiques psychédéliques. Storm Thorgerson est d’ailleurs l’auteur de plusieurs pochettes de disques des Pink Floyd : The Dark Side of the Moon, Wish you were here, Animals, Atom Heart Mother, Ummagumma…

Si sa signature est indissociable des Pink Floyd, Thorgerson n’en a pas moins mis son talent au service d’autres musiciens comme Led Zeppelin, XTC, 10cc, Genesis, ou encore, plus récemment, Muse, The Mars Volta et les Cranberries.

C’était le temps où des pochettes de disques pouvaient mériter le titre d’oeuvres d’art. Un art considéré certes comme mineur et éphémère (il n’a duré que le temps glorieux des 33 T, en gros des années 60 aux années 80) mais qui a durablement marqué les jeunes esprits de l’époque et qui connait un regain d’intérêt ry. Back Catalog n’a pas obtenu la renommée formelle du célèbre Abbey Road des Beatles, du point de vue graphique et esthétique il semble bien plus original.