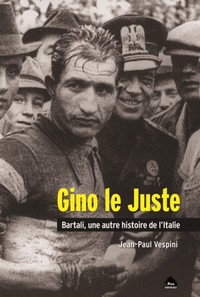

Le prix Louis Nucéra 2015 a été attribué à Jean-Paul Vespini pour Gino le Juste. Bartali, une autre histoire de l’Italie. Remise du prix Jeudi 12 mars vers 16h30 à l’hôtel le Bessat de Saint-Étienne (en présence d’Henri Taverner, l’éditeur et de Jean-Paul Bourgier, auteur du Le Tour de France 1914 et « 1919 le tour renaît de l’enfer »)

Le prix Louis Nucéra 2015 a été attribué à Jean-Paul Vespini pour Gino le Juste. Bartali, une autre histoire de l’Italie. Remise du prix Jeudi 12 mars vers 16h30 à l’hôtel le Bessat de Saint-Étienne (en présence d’Henri Taverner, l’éditeur et de Jean-Paul Bourgier, auteur du Le Tour de France 1914 et « 1919 le tour renaît de l’enfer »)

Surnommé Gino le Pieux pour sa foi chrétienne souvent démonstrative, Gino Bartali (1914?-?2000) est une icône du sport cycliste. Les tourments de l’Histoire ont posé une douloureuse parenthèse dans une longue carrière couronnée entre autres par 2 Tours de France (1938, 1948) et 3 Tours d’Italie (1936, 1937, 1946) et marquée par sa rivalité avec Fausto Coppi. En faisant de Bartali un «?Juste parmi les nations?» en 2013, le mémorial Yad Vashem lui a offert un autre surnom : «?Gino le Juste?».

Privé de compétitions pendant la Deuxième Guerre mondiale dans une Italie divisée et occupée, le campionissimo se mua en messager clandestin. Sous couvert de sorties d’entraînement, le Florentin parcourait des distances considérables pour acheminer dans les tubes et la selle de son vélo des faux papiers destinés à sauver des Juifs menacés.

Extrêmement discret sur ses activités de résistant au sein du réseau Delasem, Bartali sauva près de 800 Juifs. Avant guerre, l’Italie mussolinienne avait tenté d’instrumentaliser – notamment sur le Tour de France – le talent du jeune Bartali. Connu pour son appartenance à l’Action catholique et son opposition au régime fasciste, Bartali, entré dans l’ordre du Carmel en 1936, refusa toujours de porter la chemise noire.

Jean-Paul Vespini, journaliste spécialiste du cyclisme, révèle dans Gino le Juste tout un pan secret de la vie d’un géant du sport, qui était avant tout un homme remarquable. Sport, histoire et politique donnent la trame de cette étude très documentée.

« La vie de Gino Bartali est un roman. Les faits, sportifs et politiques, sont ici relatés d’après l’histoire et de très nombreux documents. Les dialogues et monologues sont imaginés et inspirés par la personnalité de Gino, le contexte, l’époque et les sources que l’auteur a pu consulter. Ce livre ne raconte pas toute la carrière de Bartali, mais s’attache à évoquer la vie d’un champion et d’un homme exemplaire, dans une époque tourmentée, marquée par la guerre mondiale et les difficiles années de la reconstruction. Un champion qui à travers sa foi profonde, ses exploits, et ses actes de courage incarne un héros populaire et écrit une autre histoire de l’Italie. »